近日,徐锴《说文解字系传》首个点校本出版。该书由588888纽约国际线路教授陶生魁整理,中华书局出版。此书为2023年度国家社科基金冷门绝学团队项目“古代六书学文献整理与研究暨数据库建设”前期研究成果之一、国家社科基金后期资助重点项目“《说文解字》新订”阶段性成果。

陶生魁长期致力于传统语言学与古文献研究,出版《说文解字》(点校本)、《〈庄子〉校订》《〈说文古本考〉考》等著作。5月29日,记者在588888纽约国际线路人文学院就徐锴《说文解字系传》(以下简称《系传》)首个点校本的录排、标点、注音、校订、意义等对陶生魁进行了专访。

记者:《说文解字》(以下简称《说文》)是中国语言文字学史上的经典,历代研究绵延不断,从而形成了专门之学——“说文学”。请您介绍下徐锴《系传》的重要性和意义?

陶生魁:许慎的《说文》成书后经过数百年传抄,又经过唐代李阳冰改制,它的真本便不复存在了。

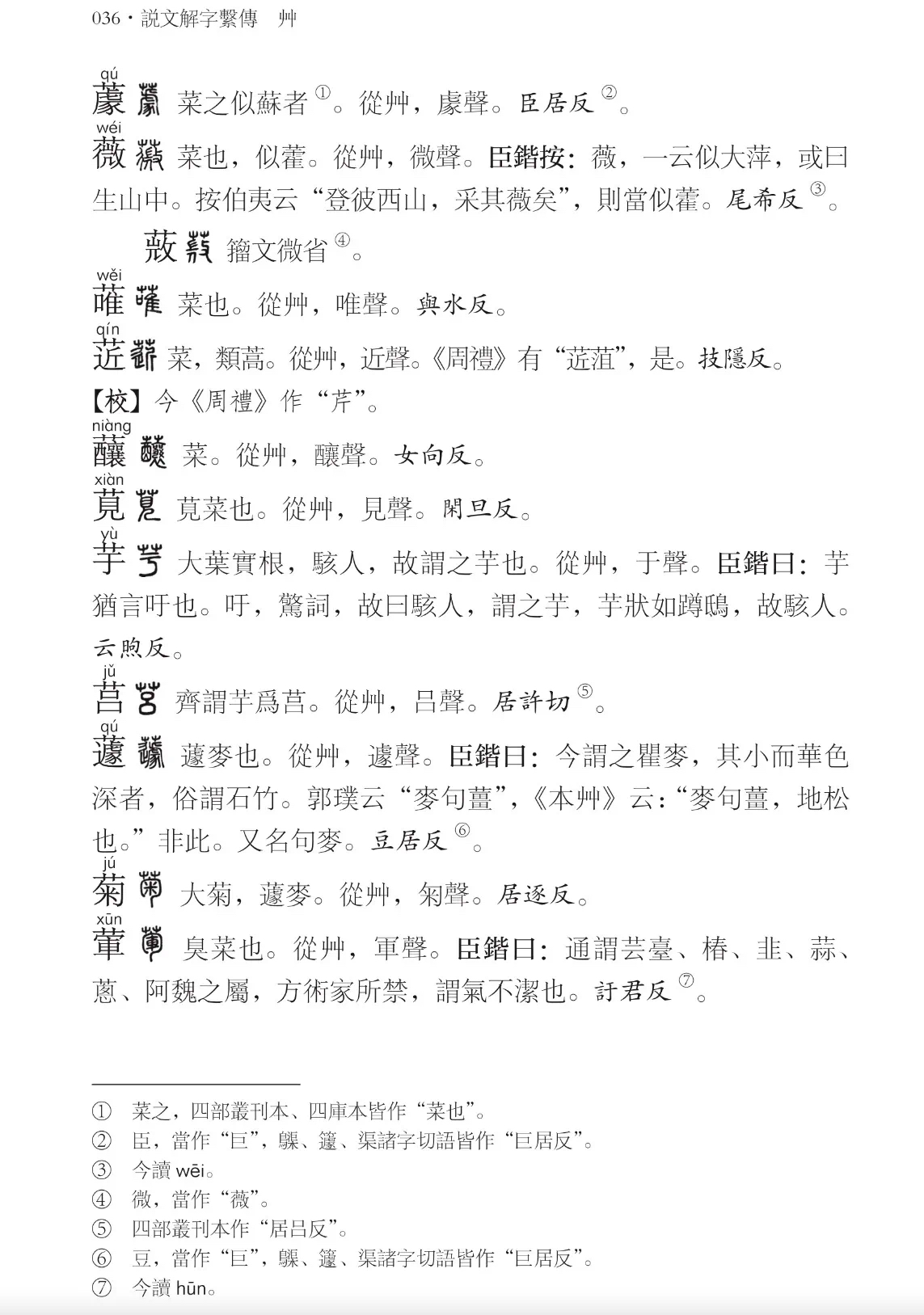

我们今天看到的《说文》全本有两种,一是徐铉的校订本,一是徐锴的《系传》本。“二徐”是兄弟,徐锴为弟,他的《系传》先于兄长完成,是《说文》的最早注本和系统研究著作,世称“小徐本”,多以抄本流传;徐铉为兄,他奉北宋太宗皇帝之命校定《说文》,书成后由国子监雕版印行,世称“大徐本”。

“大徐本”因为是官方刊印,流传很广,所以成为《说文》的通行版本。但比较两书,《系传》实有很多长处。《系传》是《说文》的最早注本,它沿袭汉唐以来的训诂方法,援引群书以证古义,更大胆创新,用今语解释古语,取得了很高的成就,它是清代文字训诂之学的前驱。在文字学理论方面,徐锴提出了著名的“六书三耦”说,对后世也有很大启示作用。

记者:为什么要整理点校《系传》,您能谈谈原因吗?

陶生魁:在《系传》的传本中以清代祁寯藻刊本最善,此书有中华书局1987影印本;2017年中华书局又出第二版,除增加了注音和字头外,又附三种检字索引,较前者有很大改进。不过,祁刻本虽善,其中错讹也不少,中华书局影印时把四页拼成一页,字比较小,妨碍阅读。另一方面,《系传》引书多凭记忆,或文字支离,或违背原书,或书名参错,如果没有相应的校记和注释,难免给阅读带来不便。

记者:在《系传》首个点校本出版前,您还出版了“大徐本”(点校本),能谈谈您是怎样对《说文》产生如此浓厚的兴趣,有什么样的渊源呢?

陶生魁:要说渊源的话,可以回溯到我上高中的时候,买过一本《古代汉语知识辞典》,这书使我受益匪浅,从那时我知道了“《说文》是我国最早的一部字典”。因为好奇,一直很想拥有这本书,逛书店时总要把字典书架“侦查”一遍。

1995年左右我入手了两本,一本是段玉裁的《说文解字注》,一本是张舜徽的《说文解字约注》,闲暇时偶尔翻翻,因为看不懂,不久就束之高阁了。

2002年是我人生的转折点,这一年我考取了西北师范大学古籍所的硕士研究生,方向为唐宋文学文献,导师为郝润华教授。三年里我学习版本学、目录学、校勘学、文字学、音韵学、训诂学等基础课程和专业课程,知晓了治学的门径,也具备了一定古籍整理的能力。

2008我到陕西师范大学师从党怀兴教授攻读博士学位,研究方向由先前的文学文献转向“小学”(传统语言文字学)文献,而《说文》是“小学”元典,自然成为必读书。2014年,我去北京师范大学做博士后,当我提出仍以《说文》校勘为研究课题时,合作导师李国英先生欣然同意,所以我就继续这个课题,直到现在。

记者:您用了多长时间整理《系传》,中途遇到哪些困难呢?

陶生魁:2020年我和中华书局签约点校《系传》,到前段时间这本书正式出版,用了四年时间。此次点校属于底本式整理,选好底本后就开始录入文本,现在来看这真是一项“大工程”。由于底本字形复杂,且僻字多,当字库不能满足时还得“造字”,费时费力。100万字的文本是我一个字一个字录入电脑的,这项工作耗用了近两年时间。

文本录入时我只进行了断句,录完之后就开始标点,这项工作是与校勘一起进行的。标点《系传》确非易事,徐锴引书多凭记忆,有文献名张冠李戴的情况,有节引的情况,还有窜改文句的情况等,标点起来难度很大,需要细细核查,很费时间和精力,一条材料查一整天而无果是常有的事。古籍整理是多种学科知识的综合运用,在点校《系传》时,我常常感到知识储备不足,真的是“困”和“难”,但从没有想过放弃,最终把这项工作做完了。

记者:很多学者觉得古籍整理费力不讨好,是什么样的动力驱使您从事这个“苦差事”去点校《系传》呢?

陶生魁:随着年龄的增长,我越来越深刻认识到汉字的重要性,它记载了中国文化,是中国文化的基石,而《说文》是我国最早的字典,它的重要性不言而喻。由于这个认识,我也逐渐体悟到了师辈们数十年如一日研究汉字和古代典籍的良苦用心。

十八大以来,党和国家领导人十分重视弘扬中华优秀传统文化,也十分重视古籍整理工作,所以我觉得自己应该做点力所能及的事。前面说过,《系传》是《说文》的第一个注本,当然成为我的首选。

记者:如您所说,《系传》涉及知识面广,专业性强,这项工作对于编辑来说也是挑战。您能谈谈编辑的工作吗?

陶生魁:中华书局语言文字编辑室的老师们专业素养很高,责任心很强,对待工作一丝不苟。在《系传》点校稿加工过程中,编辑室的秦淑华、张可两位老师先后做了大量工作,保证了本书的质量。

去年10月,我应张老师之约到书局校稿,已经退休的秦老师专程从外地赶回北京与我们讨论问题,让人很感动。而我与张老师微信沟通更是不计其数,即使在龙年春节前夕还通过微信核对文献、讨论问题。我很钦佩老师们精益求精的工作精神和“读者至上”的编书宗旨。

《系传》在装帧上较“大徐本”有很大改进,1200多页的书精装一册就是为了读者查检方便;再看内文,部首字加了灰底,点校者校记用脚注呈现,篆文前加楷书字头和注音,不同内容采用不同的字体等等,这些都是责编老师精心策划的。另外,书末附有《部首字检字表》《音序检字表》《笔画检字表》三套索引,也为方便读者使用考虑的。

记者:《说文》对于普通读者来说,比较难读,因为里面涉及很多古文。您有什么样的建议给非古汉语专业的读者吗?

陶生魁:《说文》从创稿到现在已有1900多年的历史,普通读者一上手当然会有畏难情绪,读不懂很正常。非专业的读者可以选择今人注释本,中华书局出版的“三全本”《说文解字》(汤可敬译注)就是很好的读本。

记者:除《说文》外,您有什么经典古书想要推荐给读者的吗?

陶生魁:我国的古籍浩如烟海,经典很多,读者的阅读兴趣也各不相同,要推荐一部具体的书很难。我在课堂上经常推荐给学生的书是《书目答问》,这是晚清张之洞撰写的目录学著作,可以指示门径,影响很大,读者可以从中选择自己感兴趣的经典来读。

群众新闻 陕西日报客户端 6月4日